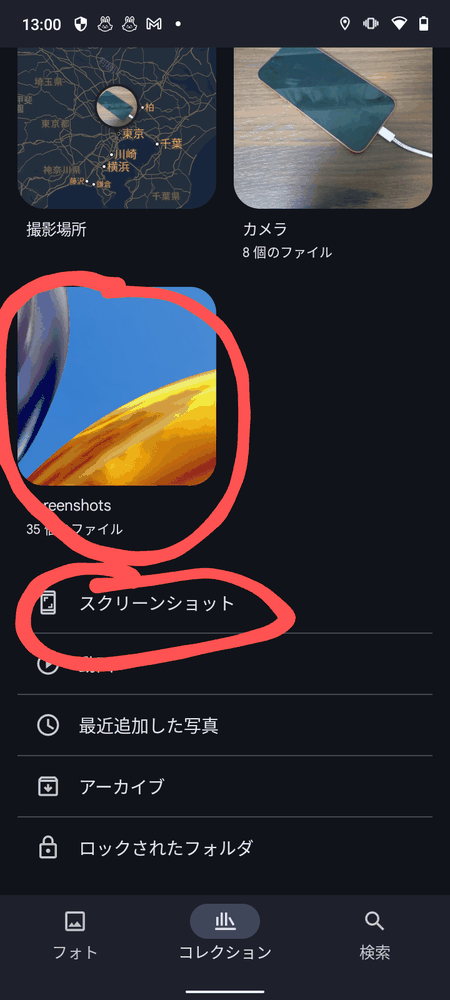

Androidで撮ったスクリーンショットがどこへ行くのか分からず、保存先を設定から変更しても見失いがちで困った経験はありませんか。

長年の開発現場で培った操作のコツを盛り込み、設定メニューを迷わず進んで任意のフォルダやSDカードへ保存できる手順を細かくご案内します。さらに自動整理アプリの導入まで触れるため、撮影後に探す時間が一切なくなり、作業効率が大幅に向上します。

スマホのギャラリーで迷子になる日々を今日で終わらせ、撮った瞬間からすぐ活用できる快適環境を一緒に整えていきましょう。

スクリーンショットの保存先を変更するためのやさしい手順

スクリーンショットの保存先を変えるには主に4つの方法があります。機種設定や後処理、クラウド活用などから自分に合うスタイルを選んでください。

- 設定アプリで変更:Galaxyなど一部モデルでは「便利機能→画面キャプチャと画面録画→画面キャプチャの保存場所」で直接フォルダを切り替えられる。

- ファイル管理アプリで移動:撮影後に内部ストレージの「Pictures/Screenshots」からSDカードや好きなフォルダへドラッグ&ドロップで整理できる。

- 自動振り分けアプリを活用:FolderSyncやTaskerを使えば、新しいスクリーンショットを決めたフォルダへ自動で振り分けできて手間いらず。

- クラウドバックアップ利用:GoogleフォトやOneDriveの自動アップロードをオンにすると、端末内の保存先を気にせずにクラウドへ安全に残せる。

スマホ設定から保存先をSDカードに変える

スマホの設定だけでスクリーンショットの保存先をSDカードに変えられる方法があります。一度設定しておくと、これ以降自動的にSDカードへ保存されるので、面倒な手動移動は不要です。

ただし対応機種は限られているため、まずは自分の端末に「画面キャプチャの保存場所」などの項目がないか探してみてください。対応していれば、ストレージ管理の手間が減って内蔵容量をしっかり確保できます。

メーカーによっては「便利機能」や「ディスプレイ設定」の中に隠れていることがあり、同じAndroidでもメニュー名が少し違う場合がある点が、ちょっとしたエンジニア目線のポイントです。

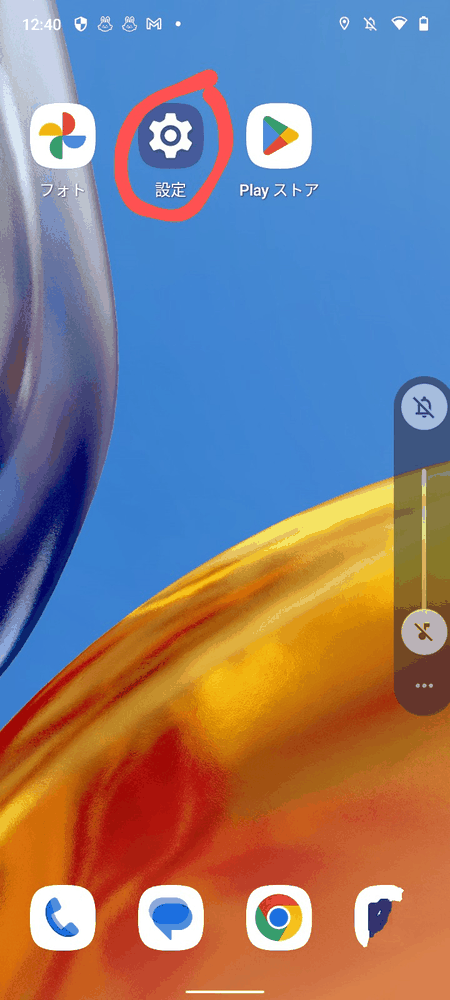

①設定アプリを開く

ホーム画面にある歯車のアイコンをタップします。端末によっては「設定」と表示されるだけのこともありますが、同じ場所です。

もしアイコンが見つからないときは、画面を下から上にスワイプしてアプリ一覧を開き、上部の検索バーに「設定」と入力するとすぐに表示されます。

このステップをスムーズにこなせると、次の操作も自然に進められるようになります。

②便利機能または高度な機能をタップ

設定画面を下にスクロールすると、機種によっては便利機能または高度な機能という項目が見つかります。画面を見逃さないようにじっくり探してみてください。

もし項目が見つからないときは、設定画面上部の検索バーに「便利」や「高度」と入力するとリンクが表示されます。初心者でも簡単にたどり着けます。

③スクリーンショット保存場所をタップ

画面下部のオプションにある保存先アイコンをタップします。フォルダ一覧が開くので、内部ストレージやSDカードなど好きな場所を選べます。

④SDカードを選んでチェックを入れる

一覧からSDカードを見つけて、ラベルの横にあるチェックボックスを軽くタップします。

チェックが緑色に変われば選択完了です。

⑤右上の保存アイコンをタップして完了

画面右上にあるフロッピーマーク型の保存アイコンをタップしてください。最新のAndroid14端末ではアイコンがくっきり表示されているため操作ミスを防ぎやすくなっています。これで編集や移動したスクリーンショットが指定したフォルダに安全に保存されます。

無料アプリで好きなフォルダに自動移動

無料のファイル管理アプリを入れるだけで、撮ったスクリーンショットを好きなフォルダへ自動で移せます。端末に最初から入っている機能じゃなくても、手軽に整理の手間を省きたいときにピッタリです。

- 自動仕分けでラク:撮影後すぐに指定フォルダへ移動してくれます。

- 複数フォルダ対応:テーマごとや年別など、いくつでも振り分けられます。

- 無料で使える:有料プランなしでも十分な機能が揃っています。

たとえば「FolderSync」を実際に使うと、初期設定で“Screenshots”フォルダを監視対象にしておけば、新しい画像ができるたびに自動でカスタムフォルダへパッと移動してくれます。手動で探しにいく手間がグンと減ります。

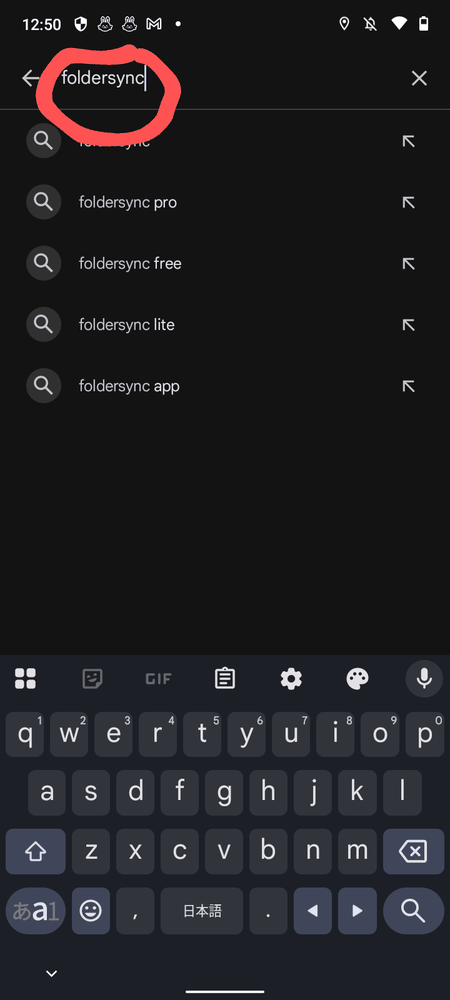

①GooglePlayストアでFolderSyncを検索

ホーム画面のアイコンからGooglePlayストアをタップしてください。画面上部の虫メガネアイコンを押して検索バーを表示し、FolderSyncと入力するとアプリが一覧に出てきます。

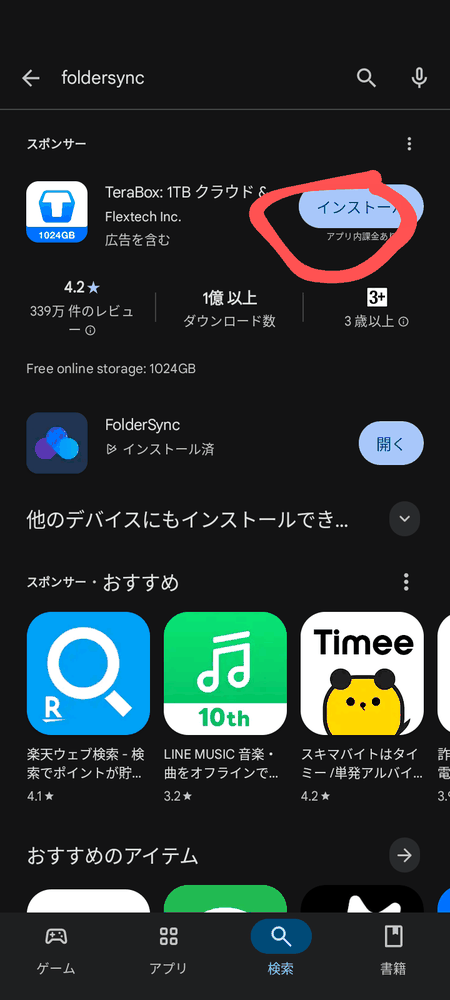

②インストールボタンをタップ

アプリの詳細画面に切り替わったら、画面中央あたりにある緑色のインストールボタンをタップしてください。最新バージョンのPlayストアでは、ボタンが目立つ配置になっています。

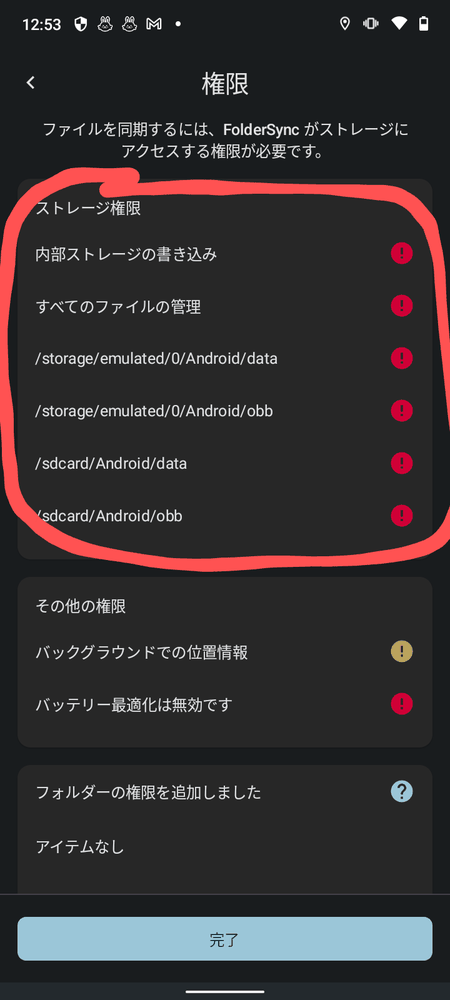

③FolderSyncを開きストレージ許可をOKする

ホーム画面またはアプリ一覧からFolderSyncをタップして起動します。初めてストレージへアクセスするときにポップアップが出るので、許可をタップしてストレージへのアクセスを承認してください。

もし間違えて拒否してしまった場合は、Androidの設定→アプリ→FolderSync→権限からストレージを再度許可できます。

注意:Android12以降ではファイルアクセスの範囲を限定できるため必要に応じて「すべてのファイルを許可」か「メディアのみ」を選んでください。

④同期フォルダでScreenshotsを選ぶ

「ローカルフォルダを選択」をタップして、内蔵ストレージの中にある「Pictures」フォルダを開きます。

続けて「Screenshots」フォルダを見つけたらタップし、画面下の「選択」を押してください。

初回はフォルダへのアクセス許可を求められる場合があります。ダイアログでは忘れずに「許可」を選んでください。

⑤転送先フォルダに好きな場所を設定して保存

お好みのファイル管理アプリ(例:FolderSyncや標準のファイルアプリ)を開いてください。

「同期先フォルダ」や「保存先の選択」から好きなフォルダをタップして、設定を保存してください。

SDカード内を指定する場合は、初回に「この端末のストレージへのアクセスを許可しますか?」と表示されるので必ず許可してください。

ファイルマネージャーで手動でこまめに整理

スクリーンショットを撮った直後に、指定のフォルダへパッと移動したい場合は、ファイルマネージャーでの手動整理がぴったりです。

Android標準の「ファイル」アプリやメーカー提供のファイル管理アプリを使えば、ほとんどの端末で同じ手順で動かせます。

- 内部ストレージ→Pictures(またはDCIM)→Screenshotsフォルダを開く

- ファイルを長押しして移動先フォルダを指定すれば整理完了

- SDカードやクラウド同期フォルダにもサクッと送れる

こまめに整理するのは少し手間ですが、フォルダ構成を思い通りにできるので、あとからスクショを探すときに助かります。

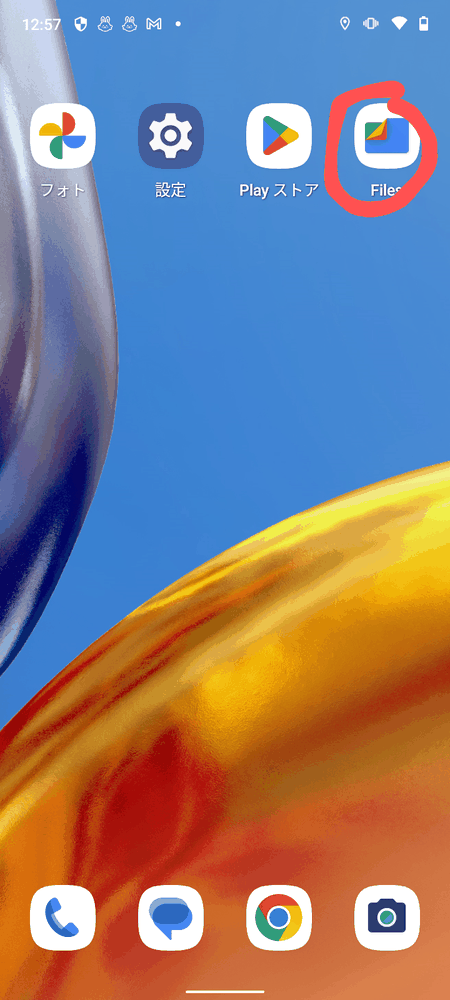

①Filesアプリを開く

ホーム画面またはアプリ一覧を開き、フォルダのマークで表示されるFilesアプリを探します。見つかったらアイコンをタップして起動してください。

②画像タブをタップ

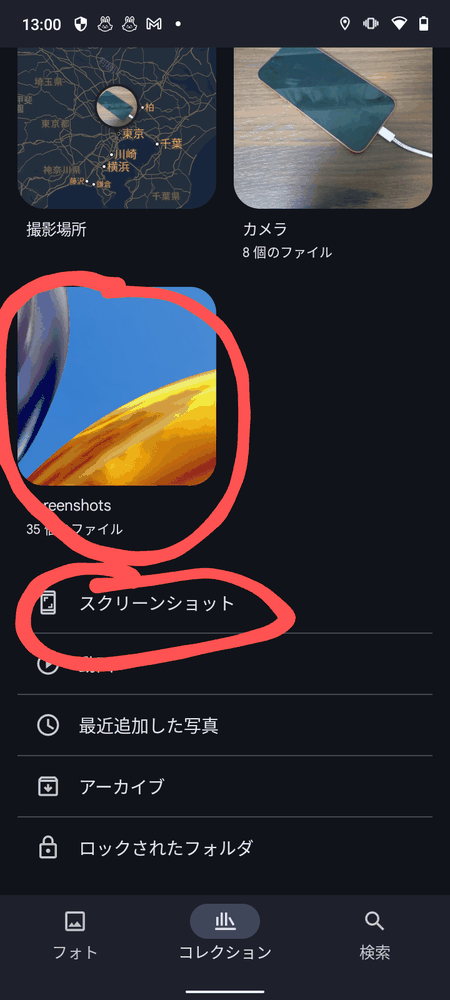

ファイルアプリの画面下部にある画像アイコンをタップして、端末に保存されたスクリーンショットを確認できる一覧を開きます。

③Screenshotsフォルダを長押し

ファイル管理アプリで内部ストレージ→Picturesフォルダを開き、「Screenshots」フォルダをゆっくり約1秒間長押しします。フォルダに色が付いて選択状態になるまでキープしてください。これでメニューアイコンが画面上部に現れます。

④移動をタップしてSDカード内フォルダを指定

「移動」をタップすると保存先の一覧が表示されます。画面下にある「SDカード」をタップしてください。

次に表示されたSDカード内のフォルダ一覧から、スクリーンショット用フォルダを探してタップします。フォルダがなければ新規作成がおすすめです。

⑤貼り付けをタップして完了

移動先のフォルダを開いたら画面下のメニューから貼り付けをタップしてください。これでスクリーンショットが新しい場所に移動され、一覧に表示されれば完了です。

保存先を変えたらできる楽しい応用アイデア

| 応用アイデア | どう活用できるか |

|---|---|

| テーマごとにフォルダ分け | 旅行/仕事/趣味などでスクショを自動振り分けして、あとで探しやすくなる |

| クラウド連携で自動バックアップ | 撮るたびに指定フォルダをGoogleドライブやDropboxに同期して、大事な画面を逃さず保存 |

| SNS用に一発シェア | SNS投稿専用フォルダを作っておけば、シェアするときに迷わず写真を取り出せる |

| プレゼン素材フォルダ | スライド作成用のスクショをまとめておくと、編集作業がスムーズに進む |

保存先をちょっと工夫するだけで、こんなにラクで楽しい使い方が広がります。フォルダを作り分けておけば、見返すときもサクサク探せてストレスフリーになります。

PCと自動同期してスクリーンショットをすぐ活用

スマホだけでスクリーンショットを撮ったあと、わざわざケーブルを挿したり手動でファイルを移したりせずに、パソコン側へサクッと反映させたいことがありますよね。そんなときは、Androidの「Googleドライブ」や「OneDrive」アプリを使っておくだけで、撮影と同時にクラウドへアップロードされ、WindowsやMacの専用フォルダと自動で同期される仕組みが役立ちます。

この方法を使うと、大きなディスプレイでの画像確認や、ビジネス用途での資料作成がスムーズになるうえに、スマホのストレージを圧迫しにくくなるといううれしいメリットがあります。特に資料作りやSNS投稿を頻繁におこなう人にはぴったりの活用法です。

クラウド同期ソフトを入れてScreenshotsフォルダを共有

Google DriveやDropboxなど、好みのクラウド同期アプリをPlayストアからインストールしてください。

アプリを開いて「フォルダを追加」→内部ストレージのPictures/Screenshotsを指定し、同期先に設定してください。

同期アプリの設定で「自動アップロード」や「リアルタイム同期」をオンにすると、新しいスクリーンショットが自動でクラウドに送られます。

注意:モバイル回線での同期はデータ通信量が増えるので、Wi-Fi接続を優先してください。

クラウドに飛ばしてスマホ容量を節約

スマホのストレージがスクリーンショットでいっぱいになると、アプリの動作が重くなったり新しい写真が保存できなくなったりします。

そこでおすすめなのが、GoogleフォトやOneDriveといったクラウドサービスへの自動バックアップ機能です。最新のAndroid12以上では設定アプリから「バックアップと同期」を有効にすれば、撮影したスクリーンショットがすぐにクラウドにアップロードされます。

アップロードが完了したスクリーンショットは端末から自動的に削除できるので、手動での整理いらずでスマホの空き容量をしっかり確保できます。

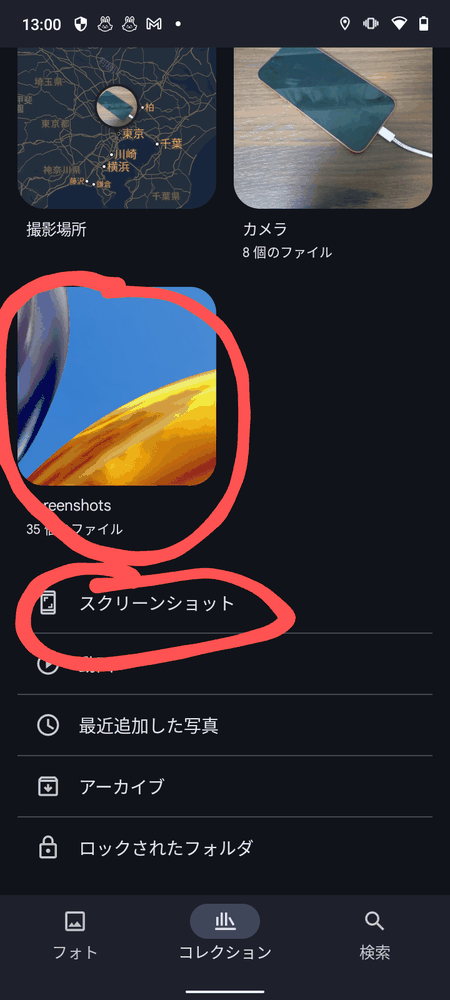

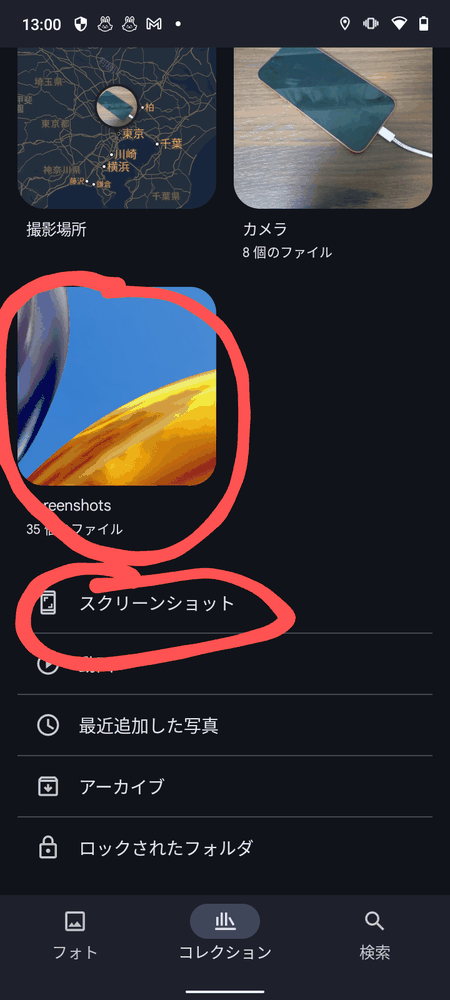

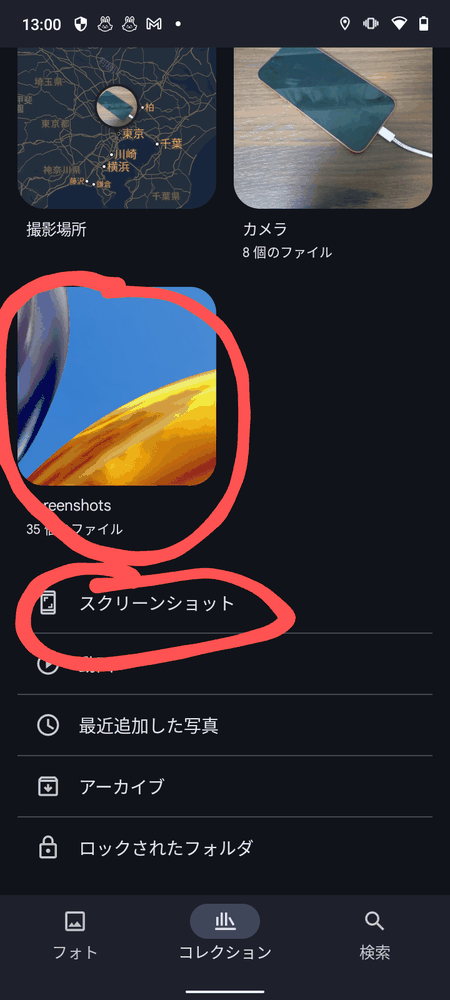

Googleフォトのバックアップ対象にScreenshotsを追加

ホーム画面やアプリ一覧からGoogleフォトを起動します。

右上の自分のアイコンを押してメニューを開きます。

メニューからバックアップと同期を選択します。

画面を下へスクロールしてデバイスフォルダのバックアップをタップします。

リストからScreenshotsを探してスイッチをタップし、有効化します。

Taskerで条件付きで保存先を切り替える

スマホに特定の動きを教え込めるアプリ「Tasker」を使えば、スクリーンショットの保存先を自動で切り替えられます。たとえば、仕事中は社内用フォルダに、プライベートなアプリ画面は自宅フォルダに振り分ける、といった条件設定が可能です。

条件は「Wi-Fiにつながっている」「充電中」「特定のアプリを起動したとき」など自由に組み合わせられます。手動でファイル移動する手間がなくなるうえ、フォルダごとに整理されるので後から探しやすくなります。

WiFi接続時だけPC共有フォルダに自動移動を設定

PlayストアからFolderSyncをインストールします。初起動時にストレージアクセス許可を求められたら「許可」を選んでください。

FolderSyncを開いて「+」→「フォルダペアを追加」をタップします。ローカルフォルダにスクリーンショット保存先を選び、リモートフォルダにPCの共有フォルダを指定します。

プロファイル設定内の「ネットワーク設定」を開き、「WiFiのみ同期」を選びます。こうすることでモバイル回線を使わず、WiFi接続時だけ自動でPCへファイルが移動します。

FolderSyncの無料版では接続先が制限される場合があります。有料版へ切り替えると複数プロファイルを作成できて便利です。

よくある質問

Android端末でスクリーンショットの保存先を直接変更できないのはなぜ?

- Android端末でスクリーンショットの保存先を直接変更できないのはなぜ?

-

Androidの基本機能ではシステムフォルダへの保存先をユーザーがいじる仕組みを用意していないためです。内部ストレージ内の「Pictures/Screenshots」や「DCIM/Screenshots」が決まりになっていて、メーカー独自機能として対応していない場合は設定から変えられません。

SDカードへ自動で移動させるおすすめの方法は?

- SDカードへ自動で移動させるおすすめの方法は?

-

FolderSyncなどの同期アプリを入れて、スクリーンショットフォルダをSDカード上のフォルダと連携すると自動移動ができます。フォルダ指定とタイミング設定だけで動くので、一度設定しておけば手動操作が省けて便利です。

サードパーティ製アプリを使うときの注意点は?

- サードパーティ製アプリを使うときの注意点は?

-

アプリにストレージ権限を与える必要があるため、不要なアクセスまで許可しないように注意してください。定期的なバックアップや整理タスクを組む場合、動作確認をして保存先に重複ファイルが増えないかチェックすると安心です。

保存先を変えてもスクショが見当たらないときは?

スクショを新しいフォルダに移したのに見当たらないときは、まずファイルアプリを開いて変更後のパスをたどってみてください。

次にギャラリーアプリの一覧画面でアルバムの再読み込みを試しましょう。アルバム名を長押しして「更新」や「同期」をタップするとメディアデータがリフレッシュされます。

それでも見つからなければ、メディアストレージのキャッシュをクリアすると改善することがあります。設定→アプリ→メディアストレージ→ストレージ→キャッシュを削除、と進んでください。

マイクロSDカードを保存先に設定している場合は、SDカードが正しくマウントされているか要確認です。通知パネルを下ろして「ストレージがありません」と出ていないかチェックしましょう。

最後にファイル名で検索するのも手です。ファイルアプリの検索バーで「Screenshot_」と入力すると、紛失したスクショを一発で見つけられるかもしれません。

SDカードを選べない機種はどうする?

Androidの設定画面に「スクリーンショットの保存先をSDカードに変更」が出てこない端末でも、スクリーンショットをSDカードへ置いておける方法があります。

まずはファイル管理アプリを使って撮影後に手動で移動するやり方です。そのシンプルさが魅力で、余計なアプリ権限を増やしたくない方にぴったりです。もう少し自動化したい場合は、「FolderSync」のようなフォルダ同期アプリを使うと、スクリーンショット保存後に指定フォルダへ自動コピーしてくれます。手間と安全性を天秤にかけて選べるのがうれしいポイントです。

FolderSync以外のおすすめアプリは?

FolderSync以外にもスマホとクラウドや別端末を手軽に同期できるアプリがあります。いくつか使ってみて特に使い勝手が良かったものを紹介します。

- Autosync for Dropbox:Dropbox内のフォルダとスマホを自動同期。差分のみを更新するので速度と容量を節約できます。

- Autosync for Google Drive:Googleドライブ上のフォルダを指定すると、スマホと双方向で同期が可能。バックアップ用途にぴったりです。

- SyncMe Wireless:FTPやSFTPといった様々なプロトコルに対応。ローカルネットワーク内で別の端末と手軽にファイルをやり取りできます。

設定変更でエラーが出たら?

設定を変えているときにエラーが出ると「あれ?どうしよう」と焦りますよね。画面キャプチャの保存先を変える操作でつまずいたときに試したいあれこれを紹介します。

- 端末を再起動:設定変更後にエラーが出るときは、まずスマホを再起動すると意外と直ることがあります。

- システムUIのキャッシュ削除:設定アプリ→アプリの管理→システムUI→ストレージ→キャッシュを消去で動きが安定します。

- 機種別の設定画面を確認:GalaxyやXperiaではメニュー項目の名前が少し違うので、類似する場所を探してみてください。

- 手動移動を併用:どうしても変えられないときは、撮影後にファイル管理アプリで移す方法がおすすめです。

注意:OSのバージョンやメーカーのカスタマイズによっては、設定自体がサポートされていないことがあります。その場合は無理に触らず、手動移動やサードパーティ製アプリで対応しましょう。

まとめ

これまでご紹介した方法を使えば、端末の設定やファイル管理アプリ、サードパーティアプリ、クラウドサービスを組み合わせてスクリーンショットの保存先を思いどおりに管理できます。

- 設定から変更可能なモデル:対応機種は「画面キャプチャの保存場所」で直接指定

- 手動移動:ファイル管理アプリで「Screenshots」フォルダから好きなフォルダやSDカードへ

- 自動振り分けアプリ:FolderSyncなどで撮影直後に別フォルダやクラウドへ

- クラウドバックアップ活用:Googleフォトなどで自動アップロードしつつ端末容量を節約

これらを試してみると、撮ったスクリーンショットがいつも整理された状態で使いやすくなりますので、ぜひ挑戦してみてください。