外出先でAndroidのタブレットが突然起動しない状態になり、画面が真っ暗なまま固まってしまって困っていませんか?

このページでは自宅にある道具だけで試せる復旧手順と、データを守りつつ原因をしっかり見極める小さなコツを実体験を基にまとめています。電源ボタンの押し方から隠れた設定の確認まで順を追って案内するので、初めてでも安心して進められます。

藁にもすがる気持ちで端末をいじる前に、まずは落ち着いて以下のガイドを上から順にお試しください。数分後にはロゴが表示され、ほっとひと息つける可能性がぐっと高まります。

Androidタブレットが起動しないときの復活ステップをやさしく案内

電源ボタンを押しても反応がないと本当にドキドキしますよね。でも大丈夫です。自宅で手軽に試せるステップをまとめましたので、ゆっくり落ち着いて進めてみましょう。

- 充電とケーブルの確認:純正や動作確認済みの充電器とケーブルを使い、少なくとも30分以上は充電してみましょう。

- 強制再起動:電源ボタンと音量小ボタンを同時に約15秒間押し続けることで、一時的なフリーズから復活することがあります。

- セーフモード起動:起動中に音量大ボタンを押し続けるとアプリを切り離した状態で立ち上がるので、システム障害の切り分けに役立ちます。

- リカバリーモードでキャッシュ削除:電源オフ後、電源+音量大ボタンでリカバリーモードを呼び出し、「wipe cache partition」を選ぶと動作が軽くなることがあります。

- 初期化(ファクトリーリセット):手順4でも直らない場合はリカバリーモードで「factory reset」を実行してください。大事なデータは事前にバックアップを。

- ハードウェアチェック:充電端子やボタンの接触不良がないか目視で確認しましょう。接触クリーナーの使用もプログラマー経験からおすすめです。

ここまでのステップで大半の起動トラブルは解決できます。どれも自分で簡単にできる方法なので、あわてずに試してみてくださいね。

電源ボタン長押しの強制リセット

タブレットがうんともすんとも言わず真っ黒なままなら、電源ボタンを10秒以上押し続けてみてください。

こうすると内部でOSのフリーズ状態が解除されて強制的に再起動がかかります。保存中のデータは消えないので、まずはこの方法から落ち着いてやってみましょう。

①電源ボタンを10秒以上押し続ける

画面が真っ暗でも、端末が動作を停止しているだけのことがあります。そんなときは電源ボタンを長押しして強制リセットを試してみましょう。

本体の側面にある電源ボタンをしっかり押し込み、そのまま10秒以上キープします。長押しすると内部で再起動処理が始まります。

電源ボタンは軽く押し込んでから長押ししましょう。強く押し過ぎると故障の原因になります。

②ロゴが出るまで待って指を離す

電源ボタンを押しっぱなしにしたまま、画面にメーカーのロゴが出るまで静かに待ってください。黒い画面のままでも焦らず待つのが大切です。

ロゴが出た瞬間にボタンをそっと離すと、通常の起動プロセスに入ります。早く離しすぎると再び真っ暗になることがあるので要注意です。

③ホーム画面が表示されるか確かめる

再起動後、画面が暗いままなら電源ボタンを1秒ほど長押しして点灯させます。そのあと、指紋認証やPINを入力してロックを解除してください。通常のホーム画面が出れば成功です。

もしロゴ画面から進まない場合は、画面を数回タップしてスリープ解除を試したり、音量ボタン+電源ボタンで強制再起動を実行してみましょう。

画面が暗い環境だと誤判断しやすいので、明るい場所で確認すると安心です。

充電まわりを見直してみる

充電まわりを見直すのは、電源が入らないときに試したい基本の方法です。ケーブルの断線や充電器の出力不足、端末側のUSB-Cポートのゴミ詰まりなどをチェックすることで、思いのほか簡単に復活することがあります。

- 別のUSB-Cケーブルや充電器を使って電流供給を確認

- 端子部分をライトで照らしてゴミやほこりを取り除く

- 急速充電対応のアダプターを試してバッテリーの反応を見る

①純正の充電器とケーブルに取り替える

まずは純正の充電器とケーブルに切り替えましょう。非純正品だと電圧が安定せず、起動できないことがありますので、Androidタブレットに付属していた純正品を探してみてください。

タブレットに付属していたUSBケーブルを取り出し、端子部分に汚れやほつれがないか優しくチェックしましょう。異常がなければこのまま次へ進みます。

まずケーブルをタブレットのポートにしっかり差し込み、次にACアダプタを電源コンセントに挿してください。カチッと音がするまで差し込むと安心です。

接続後は数分間そのまま待ってから電源ボタンを押してみてください。充電インジケータが点灯すれば正常なので、完全に起動するまでじっくり待ちましょう。

②別のコンセントに差し替えて30分充電する

コンセント周りのトラブルを切り分けるために、まずはシンプルに電源を変えてみましょう。

例えば隣の部屋やキッチンなど、今まで使っていないコンセントに充電器を差し替えましょう。

ケーブルとタブレットがしっかり接続されていることを確認し、30分ほどそのまま置いておきましょう。

注意点:延長コードやタップ電源ではなく、なるべく壁コンセント直挿しで試してください。

③充電後に電源ボタンを押して起動を試す

タブレットが完全に電池切れしていると、電源ボタンを押しても反応しません。まずは充電をして様子を見ましょう。

本体付属の充電器を使うと電流が安定します。コンセントやUSBポートにしっかり差し込みましょう。

バッテリーが完全に空のときは、起動に必要な電力がたまるまで最低でも30分は待ちましょう。

充電後は画面を見ずに、電源ボタンを10秒ほどしっかり押し続けるとメーカーのロゴが表示されます。

充電ランプが点かないときはケーブルやアダプタを交換して、緩みがないか確認してください。

セーフモードで原因を切り分ける

セーフモードを使うと、本体に標準搭載された機能だけで起動できるから、サードパーティ製アプリが原因かどうかすぐに見分けられます。

システムトラブルが続くときはまずここから試すのがおすすめです。もしセーフモードで正常に動くなら、後から追加したアプリに絞って対処できるので、余計な操作を減らせます。

端末が落ち着いたら、最近インストールしたアプリをアンインストールしたり、動作が怪しいアプリのキャッシュを消したりしてみるといいでしょう。

①電源ボタン長押しでメニューを開く

端末の電源ボタンを画面が暗くなるまで約10秒間しっかり長押ししてください。

長押しに成功すると、再起動や電源オフなどのアイコンが並ぶメニューが表示されます。

端末が固まっていると反応しにくいので、充電ケーブルをつないだ状態で再度試すと成功しやすいです。

②画面の電源を切るを長押ししてセーフモードを選ぶ

画面右上の電源アイコンをタップしたあと、メニューに表示される「電源を切る」を長押ししてください。

数秒待つと「セーフモードで再起動」という選択肢が現れるので、そのままタップすると再起動が始まります。

起動中は画面の左下に「セーフモード」と表示され、インストール済みアプリが一時的に無効化されます。

③再起動後に最近入れたアプリを削除する

再起動しても調子が戻らないときは、最後に入れたアプリが原因かもしれません。一度に全部消すと大変なので、最近追加したものから順番にアンインストールして動作を確認していきましょう。

ホーム画面から歯車アイコンの「設定」をタップして開きます。

「アプリと通知」→「〇〇個のアプリをすべて表示」を順にタップして、インストール済みのアプリ一覧を表示します。

右上の並び順変更アイコンをタップし、「インストール日順」に切り替えて最新のアプリを上に表示させます。

一番上にあるアプリをタップし、「アンインストール」を選んで削除します。削除できないシステムアプリは対象外です。

アプリを消したら再びタブレットを再起動し、問題が解消しているかチェックします。まだ不調なら次のアプリを同じように削除します。

キャッシュパーティションを消してみる

起動が途中で止まったり動きが妙に重く感じるときはキャッシュパーティションを消すといいかもしれません。キャッシュパーティションとはアプリやシステムが動くときに一時的にデータをため込む場所で、ここに古いデータや壊れたファイルがたまると起動トラブルの原因になりやすいんです。

キャッシュを消しても写真やアプリはそのまま残るのでデータを失わずに手軽にお掃除感覚で実行できます。端末内部のゴミをざっくり掃き出してあげるイメージで、パフォーマンスがスムーズに戻ることが多いですよ。

実際にアップデート後にうまく起動しなくなったときや、電源オンオフを繰り返したくなるほど動きが不安定になったときに効いた経験があります。Androidタブレットの調子が悪いときに、まず試してほしいとても手軽なリカバリー手段です。

①電源と音量上ボタンを同時に押してリカバリーモードへ入る

リカバリーモードはトラブル時にシステム修復やキャッシュ消去を行える特別な画面です。

電源ボタンを3秒以上長押しし、画面が黒く消えるまで待ちます。

電源オフ直後に電源ボタンと音量上ボタンを同時に約10秒押し続け、Androidロゴが表示されたら両方のボタンを放します。

電源オフの完了前や押すタイミングがずれると通常起動になる場合があるので注意してください。

②音量ボタンでwipecachepartitionを選ぶ

リカバリーモードのメニューが表示されたら、音量の下ボタンで選択カーソルを下に移動させ、音量の上ボタンで上に戻せます。wipe cache partitionまでカーソルを合わせたら、電源ボタンを押して決定してください。

注意:wipecachepartitionはシステムの一時ファイルを消去しますが、写真やアプリなどの個人データには影響しません。

③Rebootsystemnowを押して再起動する

リカバリーモードのメニューで音量キー上下を使いRebootsystemnowにカーソルを合わせます。電源ボタンを押すと選択できるので、そのままタブレットが再起動するまで静かに待ちましょう。通常より少し時間がかかることがあるため、焦らず見守るのがポイントです。

再起動が長引くときはバッテリー残量が十分かどうかを確認してからもう一度お試しください。

最終手段リカバリーモードで工場リセット

リカバリーモードで工場リセットする方法は起動トラブルへの最後の切り札です。通常の起動がまったくできず修復できないソフトウェアの不具合をまとめてリセットしてくれます。

ハードキー操作だけで動かせるのでPC不要なのも頼もしいポイントです。OSの深刻な破損や設定ファイルの壊れが原因の起動不能にも効果的です。

注意:工場リセットでは本体内のデータがすべて消えます。事前に大事なファイルや写真をバックアップできているか必ず確認してください。

①バックアップがあるか確認する

起動しないタブレットからデータを守るため、まずはバックアップが残っているか確かめましょう。

他の端末やPCでGoogleドライブにログインし、「設定」「バックアップ」の順にタップして最新のバックアップ日をチェックしましょう。

SDカードを取り出すか、USBケーブルでPCと接続して、保存したフォルダに写真や設定ファイルがあるか探してください。

起動しない状態でも、PCや別のスマホからクラウドにアクセスすればバックアップ状況がすぐわかります。

②電源と音量上ボタンを同時に押してリカバリーモードに入る

タブレットの電源が完全に切れていることをまず確認します。

本体右側の電源ボタンと音量上ボタンを同時に押し続けてください。

画面にロゴやメニューが表示されたらボタンから指を離してリカバリーモードに入ります。

リカバリーモードでは音量ボタンで項目移動して電源ボタンで決定できることも覚えておくと安心です。

ボタン操作のタイミングがずれると起動しないことがあります。再度ゆっくり同時押しを試してください。

③factoryresetを選んでデータを消去する

まずは「Wipe data/factory reset」で端末の中身をきれいに消していきます。リカバリーモードの中でも大事な操作なので落ち着いて進めてください。

音量ボタンでWipe data/factory resetまで移動し、電源ボタンで選択してください。

同じく音量ボタンで「Yes」を選び、電源ボタンを押すとデータ消去が始まります。

この操作を実行すると内部ストレージを含むすべてのデータが消えます。必ず事前にバックアップが完了しているか確認してください。

④Rebootsystemnowで再起動する

リカバリーモードで「Reboot system now」を選ぶと、システムが通常起動状態に戻ります。

音量キー(Volume Up / Down)でメニューを上下移動して、「Reboot system now」を強調表示します。

強調表示された状態で電源ボタンを押すと、システム再起動がスタートします。

起動ロゴが表示されるまで数十秒かかることがあります。焦らず待機しましょう。

再起動に失敗する場合は、バッテリー残量が少ないと正常に電源が入らないことがあります。充電器につないでから再度お試しください。

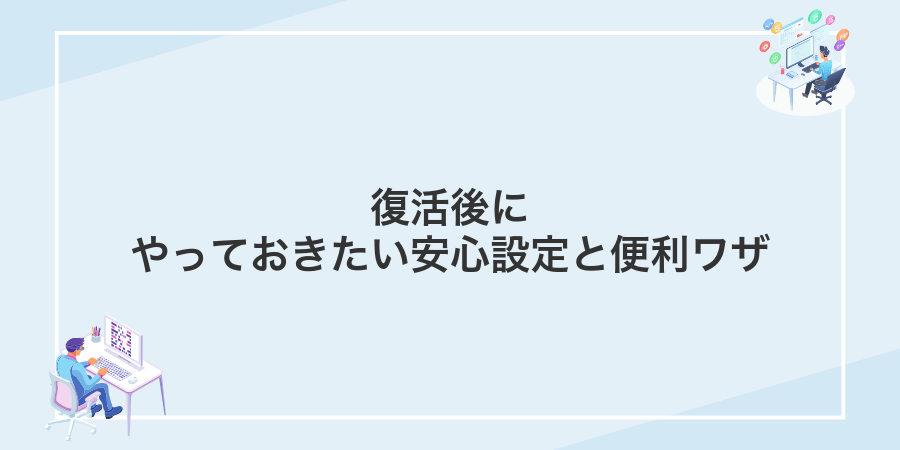

復活後にやっておきたい安心設定と便利ワザ

復活したAndroidタブレットをもっと安心に、もっと便利に使いこなすための設定とワザをまとめました。

| 設定やワザ | どんなときに役立つ? |

|---|---|

| Googleアカウント二段階認証 | 他人に勝手にログインされる心配を減らしたいとき |

| 自動バックアップの有効化 | 写真やアプリデータを失いたくないとき |

| USBデバッグモードのショートカット登録 | 次回のトラブル復旧をスムーズに行いたいとき |

| カスタムランチャーの導入 | ホーム画面を自由にカスタマイズしたいとき |

| バッテリー最適化の設定 | 長時間の外出中に電池もちを良くしたいとき |

どの設定もやさしく操作できるので、順番に試してみましょう。これでタブレット復活後の安心感と使いやすさがグっとアップします。

自動バックアップを有効にする

自動バックアップを有効にすると、タブレットが起動しなくなったときでも大切な写真やアプリの設定が守られます。定期的にデータがGoogleドライブに保存されるので、突然のトラブルでも安心です。

- 写真や動画の保護:大切な思い出をクラウドに自動保存できるため、機器故障でも安心です。

- アプリ設定の再現:アプリごとに設定が記録されているので、再インストール後もすぐに使い始められます。

- デバイス間の移行:新しいタブレットを用意したときに、古い端末の状態をまるごと復元できます。

設定アプリでGoogleバックアップをオンにする

ホーム画面かアプリアイコン一覧から歯車マークの「設定」をタップします。

設定内を下にスクロールし、「Google」の項目を見つけてタップします。

Googleの設定画面から「バックアップ」をタップして詳細画面へ進みます。

「Google Oneでバックアップ」または「バックアップを有効にする」のスイッチをタップしてオンにします。

Wi-Fi接続時でないと大容量の写真や動画がアップロードされず、モバイル回線量を消費しがちなのでご注意ください。

写真はGoogleフォトに同期する

大切な写真が消えないように、まずはタブレット内の写真をGoogleフォトにバックアップしましょう。トラブルが起きたときも、クラウドに保存しておけば安心です。

写真のアップロードには通信と電力が必要です。安定したWi-Fiに接続し、充電ケーブルをつないだ状態で作業を始めてください。

ホーム画面からGoogleフォトアプリを起動し、画面右上のユーザーアイコンをタップしてログイン中のGoogleアカウントを確かめてください。

メニュー>「バックアップと同期」をタップしてスイッチをオンにします。写真の自動アップロードが始まるので、そのまま待ちましょう。

「デバイスフォルダのバックアップ」から同期したいフォルダを選び、アップロード画質を「高画質」か「元の画質」に設定しておくとクラウド上での見え方や容量が調整できます。

アップロード中は長時間Wi-Fi接続を維持しましょう。途中で切れると再開に時間がかかることがあります。

重要データはクラウドとSDカードに二重保存する

設定アプリを開き、「システム」→「バックアップ」に進んでください。

「Googleドライブにバックアップ」をオンにして、Wi-Fi接続時に自動実行を選びましょう。

プログラマー経験からのアドバイス:初回は手動でバックアップを実行し、データが確実に保存されていることを確認すると安心です。

microSDカードを本体に挿入してから、ファイルマネージャーを起動してください。

重要フォルダを長押しして「コピー」を選択し、SDカード内に新規フォルダを作り「貼り付け」を実行します。

経験上、定期的な手動コピーをカレンダーアプリのリマインダーで管理すると忘れにくくなります。

SDカードの取り外し前は必ず「ストレージを取り出す」操作をしてください。

バッテリーを長持ちさせるコツ

長時間の外出先でも電池切れの不安を減らすには、Androidの設定から操作するのが手軽で効果的です。それぞれの工夫が組み合わさることで、驚くほどバッテリーが長持ちします。

画面の明るさは手動で下げるか自動調整をオンにし、使わないアプリはバックグラウンド制限を設定。Adaptive Batteryやダークテーマを組み合わせれば、システムが自動で消費を抑えつつ快適さもキープしてくれます。

画面の明るさを自動調整にする

画面の明るさを自動にすると、まぶしすぎず暗すぎない快適な表示が続き、バッテリーのムダ遣いも減らせます。

ホーム画面かアプリ一覧から歯車アイコンの設定をタップします。

設定画面の「ディスプレイ」を探してタップします。

「明るさの自動調整」または「適応輝度」をオンに切り替えます。

機種によっては自動調整とブルーライトカットが別項目になっている場合があります。同じ画面内で似た名前がないか確認してください。

不要な常駐アプリをオフにする

ホーム画面の歯車アイコンをタップして設定画面を表示します。

「アプリ」→「すべてのアプリを表示」を開き、右上の三点アイコンから「システムプロセスを表示」を選びます。

停止したいアプリをタップし「強制停止」を選ぶか「バッテリー」→「バックグラウンド制限」をオンにして動作を抑えます。

システム系アプリは動作停止で不安定になる場合があります。問題が出たら元に戻してください。

スリープ時間を短めに設定する

画面が暗くなる前に操作を確認できるよう、スリープ時間を短めにしておきましょう。

ホーム画面やアプリ一覧から歯車アイコンの設定をタップします。

設定画面をスクロールしてディスプレイを探し、タップします。

ディスプレイの項目からスリープ(画面がオフになるまでの時間)をタップします。

一覧から1分や2分を選ぶと、画面がすぐオフにならずに動作確認がしやすくなります。

端末によって「スリープ」項目の名称が「画面オフ」や「スリープタイム」と異なる場合があります。

次のトラブルを防ぐシステムアップデート

システムアップデートをこまめに行うことで、これまで経験した突然の起動トラブルをぐっと減らせます。

メーカーやGoogleから提供される最新の修正プログラムには、起動処理を安定させるパッチが含まれていることが多いです。実際に手動でアップデートしてから、再起動がサクサク進むようになった体験があります。

自動更新だけにまかせず、設定画面から「システムアップデート」をチェックしておくと安心です。新しいOSバージョンがストアアプリやドライバーと相性よく動くしくみも整うため、トラブルの芽を未然につぶせます。

WiFi接続中にシステム更新をチェックする

ステータスバーを下にスワイプしてWiFiアイコンが青色になっているか確認します。青くない場合はタップして有効化してください。

設定アプリを開き、「システム」→「システム アップデート」をタップします。機種によっては「ソフトウェア更新」や「端末情報」の下にあります。

「更新を確認」ボタンをタップすると最新OSがあるか調べます。利用可能なら画面の案内に沿ってダウンロード&インストールしてください。

バッテリー残量が50%以上あるか確認してください。途中で電源が切れるとシステムが正常に動かなくなることがあります。

アップデート前に充電を80パーセント以上にする

システム更新中に電力が切れると立ち上がらなくなることがあるので、バッテリー残量を80パーセント以上にしておきましょう。純正の充電器を使うと安定して給電できます。

充電器を差しっぱなしにしていると本体が熱を持ちやすいので、途中で熱くなったらいったん外して休ませましょう。

更新後に再起動して動作を確認する

更新が終わったら、タブレットをいったん再起動して動作をしっかり確かめましょう。

画面の右上からステータスバーを下にスワイプし、電源アイコンを長押しします。

表示されたメニューで「再起動」をタップし、画面が消えたらそのまま立ち上がるのを待ちます。

もし反応がないときは、電源ボタンを20秒ほど長押しして強制再起動をお試しください。

カスタムリカバリーでさらに復旧を楽に

stock recoveryが起動せず手元での復旧が厳しいときはcustomリカバリーがおすすめです。TWRPのようなリカバリーを導入すると、タッチ操作でAndroid本体のバックアップやキャッシュ消去などが簡単に行えます。

バックアップ(Nandroidバックアップ)機能を使えば、不安定な状態に戻ってもいつでも元に戻せる強みがあります。さらにZIPファイルを使ってシステムイメージや修正パッチを直接書き込めるため、起動不能トラブルの解消がグッと楽になります。

ただし導入にはブートローダーアンロックやPCでのコマンド操作が必要になります。普段からfastbootやADBを使い慣れているとスムーズに進められますので、ドライバや環境を先に整えておくと安心です。

TWRPをインストールして完全バックアップを取る

公式サイトから端末モデルに合ったTWRPイメージを手に入れてください。ファイル名は後で参照しやすいように分かりやすくリネームしておくと安心です。

開発者向けオプションの「OEMアンロック」と「USBデバッグ」を有効にしてから、PCと接続してfastboot oem unlockを実行します。アンロックすると内部データが消えるので、大事なファイルは事前に移動してください。

再起動してブートローダーモードに入り、PCからfastboot flash recovery twrp.img(イメージ名は実ファイル名)を実行します。プログラマー目線ではファイルのハッシュを確認してから書き込むのがおすすめです。

スマホをTWRPで再起動し、バックアップメニューからBoot・System・Dataなど全パーティションを選択。スライダーをスワイプして開始します。

完了後、PCにコピーしておくか、SDカードへ移動します。数GBになる場合もあるので空き容量の確認を忘れずに。いざという時に安心感が違います。

ブートローダーを開放すると保証対象外になるリスクがあります。必要な情報は事前に公式サイトで確認してください。

NandroidバックアップをSDカードに保存する

大切なNandroidバックアップは本体内よりもSDカードに保存すると、もしものときに安心です。容量の大きいmicroSDを使えば複数のバックアップを残せるので心強いですよ。

電源オフ後、音量上+電源ボタンを同時に長押ししてTWRPなどのカスタムリカバリーを起動します。

リカバリーのメニューから「マウント」を選び、microSDカードスロットをタップ。ファイルを読み書きできる状態に切り替えます。

「バックアップ」を選び、保存先を内部ストレージからmicroSDカードに切り替えます。必要なパーティション(system/data/bootなど)にチェックを入れます。

「スワイプでバックアップ」を右へなぞると処理が始まります。完了後、/TWRP/BACKUPS/[端末ID] フォルダにイメージファイルが保存されているか確認してください。

保存先のSDカードはバックアップ完了後も必ず「アンマウント(取り外し)」してから取り出してください。

トラブル時はバックアップから一瞬で復元する

前もってTWRP(非公式リカバリ)で取得したバックアップファイルをSDカードかPC内に置きます。ファイル名を覚えやすくリネームしておくと復元時に迷いません。

電源オフから音量上キー+電源キーを同時長押ししてTWRPリカバリ画面を呼び出します。端末モデルによってボタン操作が異なる場合があるので、事前に機種名で確認しておくと安心です。

TWRPの「Restore」から先ほどのバックアップフォルダを指定し、チェックを入れてスワイプで開始します。数分で元の状態に戻るので、完了後は「Reboot System」で再起動しましょう。

TWRP導入前にブートローダーのアンロックが必要な機種があります。公式手順をよく確認してください。

よくある質問

- 電源ボタンを押しても画面がまったく点かない時は?

充電切れが原因かもしれません。純正の充電器とケーブルを使って30分ほど充電してから再度試してみてください。充電端子の汚れもチェックすると意外に効くことがあります。

- Androidのロゴ画面で固まって先に進まない時は?

本体の電源と音量アップボタンを同時に長押ししてリカバリーモードを呼び出します。「wipe cache partition」を選んで実行すると一時ファイルをクリアできて動きが軽くなる場合があります。

- セーフモードで起動するにはどうすればいいですか?

電源メニューが出たら「電源オフ」を長押しするとセーフモードの再起動アイコンが表示されます。余計なアプリを無効にして原因を探りたい時に便利です。

- 起動中にエラーメッセージが出る場合は?

表示されたエラー内容によって対処法が変わります。パーティション破損が疑われる時はリカバリーモードから工場出荷時リセットを試してみてください。大事なデータは先にバックアップを取っておくと安心です。

電源ボタンが反応しないときはどうすればいい?

物理的なボタンがホコリで詰まったり、内部接触が弱くて反応しないときは、ソフト側から起動を試すといいです。事前に開発者向けオプションでUSBデバッグをONにしておけば、手元のPCにUSBでつないでadb rebootを実行するだけで、まるで電源ボタンを押したように再起動できます。

このやり方なら筐体を開けずに起動できて、ボタンのクリーニングや修理に出す前の応急処置として活躍します。最新のAndroid Studio Platform Toolsを使えばセットアップもシンプルなので、エンジニアならではの裏ワザとして覚えておくと心強いです。

ロゴ画面で止まったまま動かないのはなぜ?

ロゴマークの画面でピタッと止まると、どうしていいか戸惑いますよね。

この状態が起きる原因を知ると、次に何を試せばいいかハッキリ見えてきます。

- バッテリー残量不足で起動処理が止まっている

- OSアップデートやアプリ更新中にエラーが発生した

- 内部ストレージの空き容量がほとんどなくなった

- システムファイルが壊れて読み込みができない

これらをチェックしてから対応すると、驚くほどスムーズに復活につなげられます。

データを消さずに直す方法はある?

大切な写真やアプリデータをそのままに、OSのもたつきだけをリセットできる方法があります。電源ボタンと音量キーを長押ししてソフトリセットしたり、問題のアプリだけを停止できるセーフモードで起動したり、リカバリーモードからキャッシュパーティション削除を行ったりする選択肢です。どれもデータを消さずに試せるので、焦らず実行できます。

もう少し踏み込んでみたい場合はPCとUSBケーブルでつないでADBコマンドを使う裏ワザもおすすめです。プログラマー視点ならではのログ取得やトラブルシュートがスムーズに進むので、起動直後のエラー原因を究明しながら直せる頼もしい方法です。

充電ランプが光らないのはバッテリー故障?

充電ランプがまったく光らず「バッテリーがいきなりお亡くなり?」とドキッとしますよね。でもランプ不点灯=バッテリー故障ではありませんので落ち着いてください。電源アダプターや充電ポートの接触不良、内部の保護回路が働いている可能性もあります。

まずは手持ちのUSB電圧チェッカーで充電ケーブルにきちんと電気が流れているか確認すると、バッテリー本体の異常なのか充電系統のトラブルなのか見当がつきます。バッテリー交換前に実際の電圧値が取り出せるこの方法はプログラマー視点のおすすめテクニックです。

工場リセットしたらGoogleアカウントはどうなる?

工場リセットを行うと端末内にあったGoogleアカウントの情報はすべて消えます。しかしGoogleアカウント自体はサーバーに残りますので、リセット後に同じアカウントで再度ログインすることができます。

注意したいのはFRP(ファクトリーリセットプロテクション)です。リセット前にアカウントを削除せずにそのまま実行すると再セットアップ時に以前登録していたGoogleアカウントでのログインを求められます。事前に設定→アカウント→Googleアカウントを削除でサインアウトしておくとスムーズです。

Googleアカウントの削除を忘れるとセットアップで詰まることがあります。

まとめ

Androidタブレットが起動しないときは、まず充電と再起動で様子を見ることから始めます。反応がない場合は安全モードやリカバリーモードでキャッシュをクリアし、それでもダメなら公式ファームウェアの再インストールを試してみましょう。それでも改善しないときはメーカーサポートや修理サービスを検討すると安心です。

今回ご紹介した手順を順番に実行すれば、自宅でかなりのトラブルを解消できます。プログラマーの経験からも、リカバリーモードでのキャッシュ削除やファームウェアの再インストールは意外に効果が高い方法でした。

タブレットが無事に復活したら、日頃からデータのバックアップを心がけておくと安心です。これでまた快適なタブレットライフを楽しめるようになりますように。