帰宅途中にAndroidが消えて駅のベンチで探す自分に汗が滲みました。

しかし設定をひと通り備えておけば、電源が切れていても地図に位置を示し、遠隔で着信音を鳴らしたり画面をロックしたりして大切なデータを守れます。十年以上の開発現場で積んだ経験から、つまずきやすい設定箇所と復旧の裏技をわかりやすく整理しました。

まずは充電が十分に残っている今のうちに設定を確かめ、案内に沿って順番に試してください。備えを整えれば、外出先で端末を落としても落ち着いて行動でき、安心感がぐんと高まります。

実体験に基づく具体的な手順Androidを探すための準備と設定

Androidを見失ったときにあわてずに探せるように、事前にいくつかの準備をしておきましょう。Googleアカウントの連携や位置情報の設定、遠隔操作の有効化をサクッと済ませると安心です。

- Googleアカウントを登録:端末で使用中のGoogleアカウントが正しくサインインされているか確認しましょう。

- 位置情報サービスをオン:設定>セキュリティと現在地>位置情報を有効にします。

- 「デバイスを探す」を有効化:設定>Google>セキュリティ>「デバイスを探す」をオンにしてください。

- 試しに遠隔呼び出し:パソコンでandroid.com/findへアクセスして、音を鳴らす・ロックする・消去する操作を一度試しておくと安心です。

実際に自分の端末で手順を踏んでみると、慌てずに操作できるようになります。エンジニア的には、端末のログを確認して最後に通信があったタイミングをチェックすると、位置情報が正確かどうかもわかります。

設定アプリから探す機能をオンにする

設定アプリの中にある「端末を探す」をオンにしておくと、Android端末をどこかに置き忘れても別の端末やPCから簡単に呼び出せます。専用アプリ不要でGoogleアカウントさえあれば利用でき、呼び出し音やロック、データ消去までリモートでできるので、初期設定として真っ先に済ませておくと安心です。

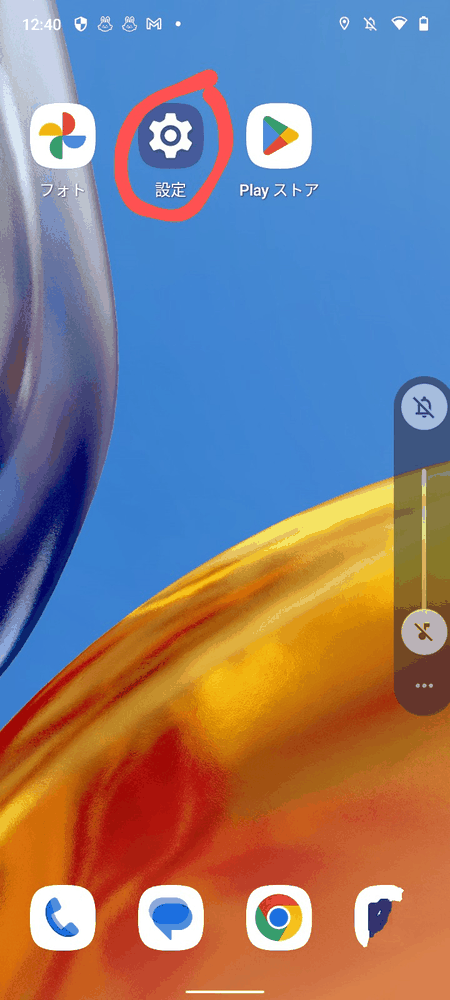

①設定アプリを開く

ホーム画面の歯車マークのアイコンをタップして設定アプリを開きます。画面下部に見当たらない場合はアプリ一覧を表示して探してください。

②セキュリティとプライバシーをタップ

設定画面を下へスクロールして「セキュリティとプライバシー」を探してタップします。端末によっては項目名がわかりにくいことがあるので、画面上の検索バーに「セキュリティ」と入力すると素早く見つけられます。

③デバイスを探すをタップ

画面下部にあるデバイスを探すをタップします。端末の位置情報をもとに現在地を表示するので、動作が完了するまで数秒待ちましょう。

④スイッチをオンにする

設定アプリを開き、Google→セキュリティ→デバイスを探すを選びます。

「デバイスを探す」画面で、スイッチをタップしてオンに切り替えます。

位置情報が必要なので「位置情報へのアクセスを許可」が表示されたら許可してください。

機種によっては「セキュリティと現在地情報」内にある場合があるので注意してください。

実体験に基づく具体的な手順実際にAndroidを探してみる

Androidをなくしたときは、まず落ち着いてできることから試してみましょう。実際に役立った手順をまとめたので、順番に進めてみてください。

- Google「デバイスを探す」を開く:Googleアカウントに連携した端末が一覧で出てきます。

- 位置情報を確認する:端末の現在地または最終検出位置を地図上でチェックできます。

- 音を鳴らす:マナーモードでも最大音量で鳴るので、近くにあれば気付けます。

- 画面ロック/メッセージ表示:離れた場所でも画面に連絡先やメッセージを表示して返却を促せます。

- データ消去:見つけられない場合は、端末内データを遠隔で消せます。

これらの操作には端末の電源とネットワークが必要です。バッテリー残量が不安な場合は、位置情報取得だけでも早めに実行しておくと安心です。

エンジニア視点のコツとしては、Wi-Fiにつながっていない場合もモバイル通信で探せるように、普段からモバイルデータをONにしておくと見つかる確率がアップします。

パソコンのブラウザから地図で探す

スマホを失くしたときに手元に端末がないと、不安な気持ちになりますよね。そんなときは、手近なパソコンでサクッと地図を使って場所を確認してみましょう。

ブラウザでGoogleアカウントにログインしてFind My Deviceにアクセスすると、目的のAndroidの現在地がおおよそ表示されます。地図はズームイン・ズームアウトが自由なので、住宅街の細い道でも探しやすいのがうれしいポイントです。

さらに、バッテリー残量やWi-Fi接続状況も見られるので、「あとどれくらい動く可能性があるのか」まで把握できます。大画面だから迷いにくく、リモートで音を鳴らす操作もスムーズです。

①findmydevice.google.comにアクセスする

パソコンでもスマホでも構いません。お好きな端末でブラウザを開いて、アドレスバーにfindmydevice.google.comと入力しましょう。

画面が切り替わったら、普段Android端末で使っているGoogleアカウントでログインします。アカウントが複数ある場合は、端末と紐づくものを選んでください。

ログイン情報が保存されていないときはパスワード入力が必要です。慌てず正しい情報を入れてください。

②同じGoogleアカウントでログインする

お使いのPCや別のスマホで「Googleアカウントを選択」画面がでたら、なくした端末と同じメールアドレスを選んでください。

続いてパスワードを入力します。二段階認証が求められたら、スマホ通知や認証アプリで承認すると手間なく進みます。

③地図上の位置を確認する

端末のアイコンが地図上に表示されたら、アイコンをピンチ操作でズームインしていきます。建物の形や周辺の道路が見えると、どのあたりにあるかイメージしやすくなります。

位置の精度はWi-Fiや携帯電波の届き具合に左右されます。おおよそ20~30mの誤差が生じることを念頭に置いておくと安心です。

④着信音を鳴らすかロックを選ぶ

ここまで来たら画面下のボタンから「着信音を鳴らす」か「デバイスをロック」を選べます。近くに置き忘れた可能性が高い場合は「着信音を鳴らす」でフルボリュームの着信音を再生し、すばやく探すのが便利です。

落とした場所が不明だったり、盗難を心配する場合は「デバイスをロック」をタップしましょう。ロック時に表示するメッセージや連絡先を設定でき、端末を発見した人から連絡をもらえるようになります。

プログラマー視点でのコツとして、複数の端末を管理しているときはデバイス名を確認してからアクションを選ぶと誤操作を防げます。

友達のAndroidからアプリで探す

スマホを紛失したとき、パソコンが手元にないと不安になりますよね。そんなときは、友達のAndroidに入っている「紛失端末を探す(Find My Device)」アプリが頼りになります。

この方法のいいところは、アプリが最初から入っている端末が多いため追加インストールの手間がほぼない点です。Googleアカウントでサクッとログインして、地図上で瞬時にスマホの居場所を確認できます。

パソコンを起動する間もない状況や外出先で手早く探したいときにぴったりです。ログインに使うアカウント情報さえ準備しておけば、すぐに現在位置や音を鳴らす操作ができるので安心感が高まります。

エンジニアのちょっとしたコツとして、Googleアカウントの二段階認証が有効だと操作が止まることがあります。普段から端末に予備の認証方法(SMSやバックアップコード)を設定しておくと慌てずに済みます。

①Googleデバイスを探すアプリを開く

画面下部を上にスワイプしてアプリ一覧を開きます。アイコンがずらりと並ぶので、デバイスを探すと書かれたアプリを探しましょう。

見つけにくい場合は、検索バーに「デバイス」と入力するとすぐに表示されます。よく使うなら、アイコンを長押ししてホーム画面に置いておくと安心です。

②ゲストとしてログインを選ぶ

ログイン方法を尋ねられたら、表示される選択肢のなかからゲストとしてログインをタップしてください。

最新のAndroidではボタン名が統一されているので、カスタムUIでも同じ表記です。これを選ぶと自分のアカウント情報が端末に残らず、プライバシーを守りながら端末の位置情報を確認できます。

③自分のGoogleアカウントでサインインする

「サインイン」をタップするとアカウント入力画面が表示されます。

- Googleに登録したメールアドレスを入力して「次へ」をタップ

- パスワードを入力して「次へ」をタップ

- 2段階認証を設定している場合は画面の案内に従ってコードを入力

④表示された一覧から紛失端末をタップする

いま表示されている端末リストから、なくしたスマホの名前をタップして選びます。

Google検索で「スマホを探して」と呼びかけて探す

「スマホを探して」とGoogle検索に呼びかけるだけでAndroidデバイスの場所を確認できます。アプリ不要なので、慌てているときでもサクッと使えて安心です。

- 呼びかけるだけ:PCや別のスマホからでも声や文字で操作できます。

- 音を鳴らす:最大音量でコールして近くにあればすぐ見つかります。

- 位置情報を確認:Googleアカウントにログインしていれば地図上で大まかな場所もチェックできます。

①Googleアシスタントを起動する

画面下部のホームボタンを長押しするか,ジェスチャーナビゲーションの場合は画面下中央から斜め上にスワイプしてみてください。

あるいは「Ok Google」と声をかけるとすぐに呼び出せます。

②スマホを探してと話しかける

Googleアシスタントがきちんと起動できるか確認します。ホームボタン長押しや「OK Google」の声かけで反応するか試してください。

準備が整ったら、スマホから離れた場所で「OK Google、スマホを探して」とやさしく話しかけます。マナーモード中でも最大音量で呼び出し音が鳴るので、どこから音がするか意識しましょう。

呼び出し音に耳をすませて端末の位置を特定します。プログラマーらしいヒントとして、呼び出し音のトーンを事前に設定画面で確認しておくと、自分の端末かすぐ分かって安心です。

③位置情報の許可を確認する

「デバイスを探す」が位置情報にアクセスできないと、居場所がわからなくなります。念のため権限がオンになっているかチェックしましょう。

ホーム画面の歯車アイコンをタップして設定を開きます。

「アプリと通知」から「アプリ情報」をタップし、一覧からデバイスを探すまたは「Google Play開発者サービス」を選びます。

「権限」→「位置情報」と進み、「許可」をオンにしておきましょう。

④着信音を鳴らして場所を特定する

PCまたは別のAndroid端末からブラウザで「Google デバイスを探す」へアクセスし、紛失したスマホで使っているGoogleアカウントにサインインします。

地図上で紛失端末を選び、表示されたメニューから「再生」をタップして最大音量の着信音を鳴らします。

端末がオフラインでも、次回オンラインになったときに着信音が鳴るので慌てず探せます。

実体験に基づく応用なくしたAndroidをより早く見つける便利ワザ

スマホの基本機能を活かした探し方に慣れてきたら、もうひと工夫でさらにスムーズに見つかるようになります。ここでは、日頃の経験で効果を実感した応用ワザをいくつかまとめました。

| 応用ワザ | こんなときに役立つ |

|---|---|

| 大音量アラームのカスタマイズ | カバンの中や家具の隙間に落としたときに見逃しにくい |

| NFCタグで近接ヒント | 家の中で人がよく通る場所にタグを置き、近づくと通知を受け取る |

| ジオフェンス通知 | 特定エリア外に出たら自動でスマホと連携メールが届く |

| Wi-Fiルーター側ログ活用 | 最終接続時刻やSSIDを手がかりに紛失場所を絞り込む |

| Taskerによる自動アクション | Bluetoothや充電ケーブルが切れたら自動でメールや通知を送る |

これらのワザを組み合わせると、慌てずに手順を進めながら最短ルートでAndroidを見つける確率がグッと高まります。

オフライン時も安心!近くのAndroidネットワークで見つける

電波の届かない場所でドキドキしながらスマホを探す必要がなくなるのが、近くのAndroidネットワークを使ったオフライン検索です。

この機能を有効にしておくと、端末がネットワークにつながっていなくても、Bluetooth(かんたんに言うと近距離無線)を使ってまわりのAndroid端末に自分の居場所をそっと伝えてくれます。

みんなのAndroid端末が協力し合う仕組みなので、電波が届きにくい駅のホームやショッピングモールの奥まったコーナーでも、意外と見つかりやすくなります。

- 屋内でWi-Fiが不安定なのに置き忘れた

- カフェや図書館の混雑エリアで見失った

- 山歩き中に圏外エリアで行方不明にした

一度設定しておけばあとは自動で動いてくれるので、いざというときに「電波ない……!」と焦らずに済みます。

エンジニア目線のワンポイント:最新のAndroidはバックグラウンドでのBluetooth通信を低消費電力で最適化しているので、バッテリーへの影響を最小限に抑えられます。

設定アプリでオフライン探知をオンにする

まずホーム画面で歯車アイコンの設定アプリをタップしてください。

設定画面が開いたら少し下にスクロールしてGoogleを探してタップします。

つづいて端末を探すを選ぶと「オフライン探知」の項目が表示されます。

「オフライン探知」のスイッチをタップしてオンにしてください。色が変われば設定完了です。

オフライン探知を有効にすると端末がインターネットに接続されていない状態でも、近くの他のAndroid端末を通じて位置情報が更新されやすくなります。

Bluetoothと位置情報を常に許可にする

ホーム画面から歯車アイコンの設定アプリをタップして開きます。

設定画面の「アプリと通知」→「すべてのアプリを表示」→「探す(Find My Device)」を選びます。権限をタップしてBluetoothを常に許可に変更します。

同じアプリ権限画面で「位置情報」をタップし「常に許可」を選びます。Android13以降は「このアプリの使用中のみ」→「詳細設定」→「常に許可」なので見逃さないようにしてください。

機種によって「常に許可」の場所が微妙に違うことがあるので、権限一覧の最後までスクロールして探してみてください。

スマートウォッチで即座に着信音を鳴らす

スマートウォッチがBluetoothでつながっているだけで、手首からすぐスマホの着信音を鳴らせます。最新のWear OS 4搭載モデルなら、通知シェードにある「スマホを探す」をタップするだけで準備完了。大きな声を出さずに静かな部屋でピンポイントに探せるので、寝室や書斎でスマホを置き忘れてしまったときに便利です。

アプリの追加インストール不要で、初期設定さえ済ませておけばすぐ使えます。ワンタップで機能を呼び出せるので、慌てずサクッとスマホを見つけられます。Bluetoothの届く距離内であれば、数秒でスマホが鳴り始めるので安心感もバッチリです。

WearOSのクイック設定でスマホを探すをタップする

文字盤画面で指を画面上端から下に滑らせてクイック設定を開き、虫眼鏡アイコンのスマホを探すを見つけてタップします。

もしタイルが表示されていないときは、クイック設定の編集アイコンをタップして「スマホを探す」を追加しましょう。

音が鳴り終わるまでウォッチ画面を表示したままにする

ウォッチが音で知らせてくれるとき、画面がすぐ暗くなると探しにくくなります。音が鳴り終わるまで画面を点灯したままにしておくと、視認性がぐっとアップします。

ウォッチのホーム画面から歯車アイコンをタップして設定を開きます。

「ディスプレイ」→「画面の消灯時間」を選択して、最長時間(例:5分)に設定します。

機種によっては選択できる最大時間が異なることがあります。

バッテリー切れ対策に最後の位置を自動送信する

スマホの電源が切れる直前に最後の場所を自動送信する設定を使うと、電池切れ後でも置き忘れた場所がわかりやすくなります。普段からバッテリー残量を気にせず出かけるときにも安心感が生まれます。

- 電池切れ後の発見がラク:最後の位置を自動で送信するからあたりをつけやすい

- 設定は一度だけでOK:オンにしておけば難しい操作は不要

- 急な外出や旅行にも最適:バッテリー残量を気にせず使える

設定アプリでデバイスを探すの詳細を開く

まずは設定アプリをタップして開きます。

画面上部にある検索バーをタップして「デバイスを探す」と入力します。

検索結果に出てきた項目を選ぶと、デバイスを探すの詳細画面が表示されます。

機種によっては検索バーの位置が異なる場合があります。見つからないときは画面を下にスクロールして探してみてください。

最後の位置情報を送信をオンにする

ホーム画面で歯車アイコンをタップして設定を開いてください。

設定リストをスクロールして「Google」を選んでタップします。

「セキュリティ」→「Androidデバイスを探す」を順にタップしてください。

表示された画面で「最後の位置情報を送信」をタップしてスイッチをオンにしてください。

電源オフやバッテリー切れになると最後の位置情報が送れないことがあるので注意してください。

よくある質問

Android端末を探すときに追加費用はかかりますか?

- Android端末を探すときに追加費用はかかりますか?

-

Googleの「端末を探す」は無料で使えます。SIM契約や通信料以外に費用は発生しないので、安心して設定しておくといいですよ。

位置情報がオフでも探せますか?

- 位置情報がオフでも探せますか?

-

残念ながら位置情報をオフにしていると正確な場所はわかりません。ただし、最後にオンラインになった場所は表示されるので、大体のエリアをつかむ手がかりにはなりますよ。

電源が切れていても探せますか?

- 電源が切れていても探せますか?

-

電源がオフだとリアルタイムでの追跡はできません。ただし、電源が入ってネットにつながったタイミングで位置情報が更新されるので、こまめにチェックすると良いでしょう。

端末のロック解除を抑えて探す方法はありますか?

- 端末のロック解除を抑えて探す方法はありますか?

-

端末を探す機能は遠隔操作で画面ロックも可能です。初歩的なパスワード設定だけでも、第三者の操作を抑えられるので、先に設定しておくと探しやすさも安全性も高まります。

電源がオフでも位置は分かる?

スマホの電源を切ってしまうとリアルタイムで新しい位置情報を受け取れません。しかし最新のAndroidなら電源オフ前の最後の位置をGoogleサーバーで確認できることがあります。

さらにPixelシリーズなど一部機種では近くを通るAndroid端末がBluetoothで位置を中継する「オフラインデバイスを探す機能」を使えます。これを有効化しておくと電源オフ中でも中継された場所を手がかりに探しやすくなります。

ただ完全に送信機能が停止すると追跡はここまでになるので、電源を切る前に位置履歴を確認しておくと安心です。

SIMカードを抜かれたら探せる?

SIMカードが抜かれても「デバイスを探す」は使えます。Android端末はGoogleアカウントを通じて位置情報を送信するしくみなので、Wi-FiにつながっていればSIMがなくても最後にオンラインだった場所を地図で確認できます。SIMなしでも端末の電源が入って位置情報が有効なら、どこにあったか把握できるのが強みです。

探す機能をオンにし忘れていたらどうすればいい?

大事なときに探す機能をオンにし忘れていると、リアルタイムで場所を追えずガッカリしますよね。でも心配しないでください。まずは〈タイムライン〉機能を使って、最後に記録された位置情報を確認しましょう。Googleマップのタイムラインから、端末がどこでネットワークにつながっていたかをざっくりつかめます。

さらに、端末に着信音を鳴らすために、友だちのスマホやPCからGoogleアカウントにサインインして「端末を探す」画面を開きましょう。オフラインでも最後のオンライン情報が残っていれば、その周辺を重点的に探せます。それでも見つからないときは、パスワードを変更して情報漏えいを防ぎつつ、交番や落し物センターにも問い合わせておくのがおすすめです。

今後は、端末の再起動時にも自動で探す機能が有効になるよう、設定>セキュリティ>端末の管理機能で「常に有効」をONにしておきましょう。こうしておくと、うっかり忘れても次のトラブルに備えられます。

位置が更新されないときの対処法は?

スマホを探そうとマップを開いたら、ずっと同じ場所だったり、取得中から動かなかったりした経験はありませんか。これは通信が弱かったり、位置情報の設定がオフになっていたりするのが原因です。ただ、ちょっとした確認でサクッと直せることがほとんどです。

ここでチェックしておきたいポイントをまとめると、次のようになります。どれも初歩的な確認ですが、クリアできれば位置がしっかり更新されるようになります。

- 通信まわりを整える:機内モードやバッテリー節約モードをオフにしてモバイルデータやWi-Fiを安定させる

- 位置情報精度を上げる:設定の位置情報で「高精度(GPS+Wi-Fi+携帯電話ネットワーク)」を選ぶ

- アカウント同期を確認する:Find My DeviceアプリやGoogleアカウントの同期が有効になっているかチェックする

- 端末を再起動してみる:意外とこれだけで位置情報が正常に更新されることがある

遠隔でデータを消した後に再び探せる?

遠隔でデータを消すと、本体に登録されていたGoogleアカウント情報が初期化されます。そのため、データ消去後はFind My Deviceでの再追跡ができなくなります。

とはいえ、消去前に最後の場所情報が送信されていれば、GoogleマップのタイムラインやFind My Deviceの履歴で「最後にオンラインだった場所」を確認できます。消去後はあくまで“最後の記録”のみ頼りになります。

実は、データを守りつつ追跡したいときは、まず画面ロックとメッセージ表示で端末を封鎖してから様子を見るのがおすすめです。大事なデータを消すのは最後の手段にしておくと、万一の発見チャンスを逃さずにすみます。

まとめ

Androidをなくしたときは、事前にGoogleアカウント紐付けとFind My Device(Androidを探す)の有効化を忘れずにしておくと安心です。

実際に端末を探すときは、パソコンや別のスマホからGoogleへログインして位置を確認し、見つからないときは音を鳴らし、必要に応じてロックやデータ消去を活用しましょう。オフラインの場合は最後に記録された位置情報を頼りに待つのもポイントです。

ここまでの手順を押さえておけば、いざというときも落ち着いて対応できます。これでAndroidをなくしてもあわてずにサクッと探せるはずです。